هوامش عن الخوف من البوح في كتابة المذكرات

مقالات مشابهة

-

جريمة اسمها التعليم!

قالوا قديمًا: "عندما نبني مدرسة، فإننا بذلك نغلق...

-

أيُضلُّ الإنسان نفسه أم يُكتب عليه الضلال جبراً؟

لطالما كان اختيار الإنسان لطريق الهداية أو...

-

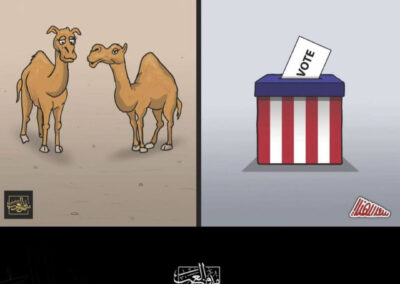

آخر فصول بايدن.. ومعارك ترامب الأخيرة!

شكّلت التطورات الدرامية المتسارعة في الولايات...

-

الغاشم الباطش المُنبطح

أثناء احتفالية الدولة المصرية بذكرى ميلاد رسولنا...

-

حقيقة جوهر جورج صليبا

أحياناً تقفز بك عشوائية وفوضى اليوتيوب إلى مواد...

-

أخلاقيات جيش الصهاينة

مازال قادة الكيان الصهيوني يتحدثون عن أخلاقيات...

مقالات منوعة

هوامش عن الخوف من البوح في كتابة المذكرات

حياتي وأحمد أمين

يتساءل أحمد أمين عن جدوى نشر مذكراته “حياتي” قائلًا: “لست بالسياسي العظيم، ولا ذي المنصب الخطير الذي إذا نشر مذكراته، أو ترجم لحياته أبان غوامض لم تُعرَف، أو مُخَبَّآت لم تظهر فجلَّى الحقَّ وأكملَ التاريخ، ولا أنا بالمغامر الذي استكشف مجهولاً من حقائق العالم فحاول وصفه وأضاف ثروة إلى العلم، أو مجهولاً من العواطف كالحب والبطولة وزاد بعمله ثروة الأدب وتاريخ الفن، ولا أنا بالزعيم المصلح المجاهد، ناضل وحارب، وانتصر وانهزم، وقاوم الكبراء والأمراء، أو الشعوب والجماهير فرَضُوا عنه أحياناً، وغضبوا عليه أحياناً، وسعد وشقي وعُذّب وكُرّم فهو يروي أحداثه لتكون عبرة، لست بشيء من ذلك ولا قريباً من ذلك، ففيمَ أنشر حياتي؟!”.

هو سؤال يخطر في بال كل من يكتب عن نفسه، كأنه يعتذر عن جرأة الحديث عن النفس! ولفت نظري في مذكرات عبد المعين الملوحي بعنوان “شظايا من عمري” حكاية عن أحمد أمين، تقدّم صورة طريفة عن أمين، وهو أستاذ في الجامعة ناهزت سِنُّه الثمانين، لكنه كما يقول الملوحي مولع بالجمال والحسن، خصوصاً مع طالبة رشيقة يحب أن يمزح معها في المحاضرة، وذات مرة قال أحمد أمين لهذه الفتاة: ما معنى قولنا إن هذه المعركة كان فيها عشرون بدريًّا؟

ما معنى بدري يا عزيزة؟

قالت له مستغربة: أمثل هذا السؤال يُطرَح عليّ؟!

قال لها: وما المعنى؟

قالت له: الذي يصحو بدري يا أستاذ!

وبالطبع، كان أحمد أمين يقصد من شهدوا معركة بدر، وانفجر الأستاذ أمين بضحكة رنانة صافية منطلقة من أعماق قلبه، كأنها ضحكة طفل صغير، وقد رأى الملوحي في هذه المواقف أنها كانت صبابة من أحمد أمين في شيخوخته، وقد التمس له العذر.

لكني أحب عبارة أحمد أمين في مذكراته “حياتي” عندما قال: “فكم رأيت من أناس كانوا أذكى مني وأمتن خلقاً وأقوى عزيمة، وكانت كل الدلائل تدلّ على أنهم سينجحون في أعمالهم إذا مارسوها، ثم باؤوا بالخيبة ومُنُوا بالإخفاق، ولا تعليل لها إلا أن {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم}”.

ويحكي ابنه حسين أمين في كتابه الجميل “شخصيات عرَفتُها” عن والده: “ما زلت أذكر بشيء من العجب والإشفاق كيف أبهجه أشد البهجة أن يتحول العقاد إلى الاعتراف به (أحمد أمين) أديباً بعد صدور كتابه (حياتي)، بعد أن ظلّ دوماً يصرّ على وصف نفسه بالبحَّاثة، أو المؤرخ العالم”.

النشاشيبي وجدوى كتابة المذكرات

يقول ناصر الدين النشاشيبي في مقدمته لمذكراته “ملاعب الذكريات”: “وليس في هذه الملاعب ما يوحي بأنها قريبة من (أيام) طه حسين، أو شبيهة بما كان يخطه أدباء بيروت، من أمثال توفيق يوسف عواد، ومارون عبود وأمين الريحاني وغيرهم، في مؤلفاتهم عن العرب وجزيرتهم، من يوميات أو سرد تاريخ شخصي… فقد انحصرت مهمتي في كل ما ورد في هذه الملاعب، أنني تذكرت وكتبت… ولم أعتنِ بالتجزئة أو التقسيم والعنونة… فقد سألت ذات يوم السياسي السوري العملاق فارس الخوري، عما إذا كانت مذكراته المنشورة هي “كل” مذكراته، فأجابني بصراحته المعهودة وصوته الجهوري قائلًا: لا يا سيدي، لا.. ثم أضاف قائلًا لي: لأن العقلية الشرقية والعربية لم تكبر بعد لتقرأ ما لها وما عليها، دون أن تحقد أو تكره، أو تعادي أو تقتل…

وأنا أيها القارئ واحد من تلامذة فخر الشام والعرب: فارس الخوري.. وسلام عليك وسلام عليه”.

وهذه الشهادة – كما ترى- تلخص إشكاليات كتابة السير الذاتية العربية في الخوف من الاعتراف، أو القلق من نتائج الكتابة، وأنها لا تقول كل شيء.. ومنير شفيق يوضح في مقدمة مذكراته “من جمر إلى جمر” هذا الهاجس فيقول: “هذه المذكرات على الضد من مذكرات الساسة الذين عاصروا أحداثًا تاريخية، فهي فقيرة في الكشف عن معلومات سرية، ووقائع غير معروفة، لأنني لم أكن في موقع الصف الأول ممن يطّلعون على الأسرار والمعلومات المكتومة، لذلك غلب عليها تحليل الوضع السياسي في كل مرحلة”.

وهذا النقد لكتابة المذكرات في العالم العربي جعل الصحفي حمدي قنديل، في مقدمة مذكراته بعنوان “عشت مرتين”، يقول: “قرأت ما قرأت من مذكرات الآخرين بشك كبير دائماً، ذلك أن أصحابها -وهم عادة من المتقاعدين- غالباً ما يضخّمون من أدوارهم، وينزلقون مثل كل كبار السن إلى تفاصيل يضيع فيها الخيط الأساسي. وجدت العديد منهم يزيفون التاريخ أو يُصَفُّون حسابهم معه، أو يحدثوننا عن بطولاتهم ويتأففون من التلميح إلى سقطاتهم، أو يفعلون مثلما فعل المفكر الكبير عبد الرحمن بدوي عندما نضحت مذكراته بكل مراراته بعد ما لاقاه في حياته من تجاهل وظلم، أو ينتزعون من قاع الذاكرة بعض ما رسب فيها من وقائع سمجة يظنونها طريفة، أو يسهبون في حوارات يقولون إنهم أجرَوها مع كبار القوم وصناع القرار، لا لشيء إلا ليُوهِمُونا بأنهم كانوا شركاء في صناعة سياساتٍ أغلب الظنّ أن الكثير منها أودى بنا إلى المجهول”.

لذلك قرر قنديل كتابة سيرته وهو يحاول ألَّا ينزلق إلى إعطاء الدروس، وإن كان له دور في الحياة يمكن أن يزهو به فهو دور الصحفي لا دور السياسي، وكنت كلما رأيت هذه النماذج من الخوف من كتابة المذكرات تذكرت عبارة الناقد شكري عياد عن الكتابة بأنها “مسألة وقاحة”، فهذا الخجل من الحديث عن الذات فيه خوف من الغرور والمباهاة.

على أني عثرت عند صلاح الدين المنجد على رؤية مختلفة عن هذا الخجل من البوح، فهو يعلّق على قول باسكال “الأنا مكروهة”، تلك العبارة التي يرددها الناس تظرفاً أو تحذلقاً عندما يحلو لهم الحديث عن النفس ويبدؤون ذمَّها، لكن المنجد – على العكس من ذلك- يرى أن الحديث عن النفس محبب لا بغيض، فالأحاديث الذاتية التي يسمعها من الناس تكشف كثيرًا من أفكار النفس البشرية، ويجد فيها الإنسان مجالاً للفائدة والثراء العقلي، يستمدُّهما من تتبع التجارب التي مرت بها كل نفس.

عبد الباري عطوان يفضح الشاعر محمود درويش

على أن كاتب المذكرات قد يخجل من البوح عن الذات أو الاعترافات، لكن من يكتب عن الآخرين في مذكراته وكتبه قد يتجرأ في وصف حياتهم الشخصية، كما في مذكرات عبد الباري عطوان “وطن من الكلمات”، وهو – بالمناسبة- صحفي لا أحبه، لكن مذكراته تحمل صراحة عجيبة، فعندما تَحدَّث عن سنوات الشاعر الفلسطيني محمود درويش في مصر، كان عبد الباري يزور درويش مرة في الشهر تقريباً في أثناء مرحلته الباريسية، ويقضي معه عطلة نهاية الأسبوع، وكانت من أمتع الأيام التي قضاها معه في حياته، فهو يصف محمود درويش بأنه رجل ظريف خفيف الدم، مفرط في الذكاء وسرعة البديهة، وراوٍ جيّد للنكات… والأهم من ذلك كله، قصص غرامه المتعددة، وكان درويش يستمتع بالحديث عن النساء… وعبد الباري يستمتع بدوره بالإصغاء.

عندما انتقل درويش إلى القاهرة في أوائل السبعينيات، حظي بمكانة مرموقة فيها في أوساط النخبتين السياسية والثقافية، وكان فتى أحلام كثير من نساء الطبقة المخملية المصرية. كان درويش يقيم في فندق “شبرد” في وسط القاهرة، ومنحته الحكومة المصرية مكتباً في صحيفة «الأهرام» مع كبار الكتَّاب من أمثال يوسف إدريس، وعباس العقاد، وطه حسين، ونجيب محفوظ، وكان مكتب صديقه أحمد بهاء الدين مجاوراً لمكتبه.

في أحد الأيام جاء أحد موظفي الفندق إلى غرفة درويش حاملاً باقة ضخمة من الورود، وعندما فتح الظرف لمعرفة مرسلها، وجد توقيع: مع تحيات «ننَّا».. استغرب درويش الاسم، فهو لا يعرف أي امرأة اسمها «ننَّا».. تَكرَّر إرسال الورود، فذهب إلى أحمد بهاء الدين، فأبدى له حيرته، وسأله: من تكون «ننَّا» هذه؟ فقال بهاء الدين: اسمع يا سيدي… قال بهاء: ننَّا هذه يمكن أن تكون نفيسة… ناعسة… ناريمان… نادية… أنت وحظك، في مصر نطلق اسم الدلع «ننَّا» على كل فتاة يبدأ اسمها بحرف النون.

رد درويش: لكنك لم تُفِدْني… يا قاضي الغرام

رد بهاء الدين: والله نِفسي… بس ماعنديش أي فتوى.

بعد بضعة أيام رنّ جرس الهاتف، وكان على الطرف الثاني صوت ناعم يقول: طبعاً أنت تريد أن تعرف مَن ننَّا.

– “دخيلك أنا متشوق لذلك”… أجاب درويش.

قال المتصل: يا سيدي… بكرة الساعة 12 ظهراً سآتي إلى الفندق وستعرف من أنا.

في اليوم التالي استحمَّ صاحبنا درويش وتعطَّر منتظراً الست ننَّا…

فعلاً، في الوقت المحدد رنَّ الهاتف، وكان على الطرف الآخر صوت رجل هذه المرة… قال بصوت جهوري: أنا سائق الست ننَّا، في انتظارك في الاستقبال لأخذك إلى عربية الست.

يكمل عبد الباري رواية الحكاية، فقد نزل درويش مهرولاً، وفعلاً قاده السائق إلى سيارة مرسيدس مظلَّلة الشبابيك… ثم فُتح الشباك الخلفي، فدخل، وهناك كانت المفاجأة… المطربة نجاة الصغيرة!

ماذا حدث بعد ذلك؟ الأمر بسيط.. أمرت «ننَّا» السائق أن يتوجه إلى شاطئ المعمورة في الإسكندرية حيث كانت تملك شاليهاً خاصّاً قضَيَا فيه أسبوعاً كاملاً.

ومرَّةً عندما شاهد عطوان لأول مرة رنا قباني، زوجة محمود درويش: “سأله غاضباً عن كيفية طلاق امرأة في جمالها وثقافتها وعلمها… غضب درويش كثيراً من سؤال عطوان وطلب إليه ألا يكرِّره مطلقاً، وقال له: أنت لا تعرف النساء”.

يقول عطوان: فعلاً أنا لا أعرف النساء… لكن أعرف محمود جيداً، فهو لا يحب الارتباط أو القيود… يريد أن يظَلَّ حراً… قال لعطوان ذات مرة إنه لا يفضِّل أن ينام طَوال الليل مع امرأة على سرير واحد… لأنه لا يستطيع النوم… ويفضل أن ينام في السرير وحده يسبح فيه كيفما شاء طولاً وعرضاً.

وفي إحدى زيارات عطوان لباريس وجد درويش في مزاج جيد واستفسر عن السبب، فقال له إن الوحي الشعري نزل عليه في الليلة السابقة وألهمه نظم ثلاثة أبيات شعرية! قال عطوان: يا إلهي، ليلة كاملة من أجل ثلاثة أبيات شعرية! أنا أعرف شعراء يؤلفون ديواناً كاملًا في ليلة أو ليلتين.

كم تفيدني قراءة المذكرات في معرفة حياة الشعراء والأدباء، وبعيدًا عن مغامرات درويش العاطفية، يحكي عبد الباري عطوان عن ثقافة درويش قائلًا: “عندما فاز الشاعر الجامايكي ديريك ويلكوت، المقيم في إنجلترا، بجائزة نوبل للآداب عام 1992، اتصل بي محمود درويش طالباً أن أرسل إليه جميع دواوينه أو ما كُتب عن أعماله من دراسات نقدية، وفعلاً لبَّيت طلبه، وفوجئت عندما قابلته بعد شهر بأنه قرأ معظم هذه الدواوين وبعض الدراسات التي أرسلتها إليه.. إنه إنسان يتعب على نفسه، ويتابع كل جديد، وهذا هو أحد أسباب عبقريته وحداثته وتطوُّره الإبداعي المتواصل”.

ويلكوت ليس جامايكيّاً! كما أخبرني الأستاذ رائد وحش، وعلّق الأستاذ فاضل السلطاني عندما كتبت الحكاية: ديريك ويلكوت من سانت لوسيا، جزر الكاريبي، لا من جامايكا كما ورد في كتاب عبد الباري عطوان، وكان مقيما في أميركا حيث درس في بوسطن، لا في بريطانيا كما يذهب عطوان الذي يقول إن درويش طلب منه دواوين ويلكوت ودراسات عنه، لكنْ لم يكلف عطوان نفسه أن يطّلع على شيء من سيرة الرجل!

التردد في كتابة المذكرات عند المؤرخ

في مقدمة مذكرات المؤرخ البريطاني إريك هوبزباوم “عصر مثير”، يسأل المؤرخ سؤالًا يفرض نفسه عليه: لِمَ يكتب شخص مثله سيرة ذاتية؟ فهو لا ينتمي إلى أولئك الذين يبدو أنهم مصنَّفون في خانة “النجوم الشهيرة”، أي أولئك الذين ذاع صيتهم لسبب ما، بحيث يكفي مجرَّد ذكر أسمائهم لإثارة فضول القراء حول حياتهم.

هوبزباوم لا ينتمي إلى هذه الطبقة التي تستدعي حياةُ أفرادها رجالًا ونساءً أن يُسمُّوا سِيَرَهم الذاتية “مذكرات”، بعد أن لعبوا أدوارًا فاعلة على مسرح الحياة العامة الأوسع وارتأوا أن عليهم تسجيلها أو الدفاع عنها، أو الذين عاشوا قريبًا من الأحداث الجسام واتخذوا قرارات أثَّرَت فيها.

لم يكن هوبزباوم واحدًا منهم، ولربما يبرز اسمه على الأرجح في تاريخ الأفكار، مثل ماركسية وتأريخ القرن العشرين وقد يظهر في بعض الكتب التي تتناول الثقافة الفكرية البريطانية في القرن العشرين. وفي ما عدا ذلك، لن تتشكَّل فجوة إذا لم يكتب مذكراته في تاريخ القرن العشرين، في بريطانيا أو في أي مكان آخر في العالم، خصوصاً إذا ما غاب اسمه واختفى كلِّيًّا عن النظر مثلما اختفى شاهد قبر والد هوبزباوم في مقبرة فيينا المركزية، التي بحث عنها كثيرًا بلا طائل.

لم يكتب هوبزباوم بأسلوب الاعتراف الذاتي الذي يحقق رواجا في مبيعات الكتب هذه الأيام، فهو ليس القديس أوغسطين ولا جان جاك روسو في اعترافاته، ومن ناحية أخرى، يوضح هوبزباوم أنه لا يمكن لكاتب سيرة ذاتية على قيد الحياة أن يقدم الحقيقة المحددة حول أمور تشمل أشخاصًا آخرين على قيد الحياة -أيضًا- دون جرح مشاعر بعضهم بصورة غير مبررة، لهذا لم يختَر المؤرخ فعل ذلك، وهذا يذكّرني بعبارة نقلها صديق عن الكاتب ناصر الدين الأسد حينما سألوه: لماذا لا تكتب سيرة ذاتية؟ فقال لماذا أورِّثُ عداواتي لأولادي؟

لكن قيمة مذكرات المؤرخ أنه شخص عاش معظم سنوات القرن العشرين، وهو قرن أطلق عليه في أحد كتبه وصف “عصر التطرفات” أو عصر النهايات القصوى، فهو قرن من أكثر قرون التاريخ الإنساني روعة وترويعاً، وهوبزباوم أقام في بعض البلاد ورأى بعض الأشياء على امتداد ثلاث قارات، لكنه منذ وعى أنه مؤرِّخ في سن السادسة عشرة، راقب وأصغى إلى معظم ما حدث، وحاول فهم تاريخ العصر الذي عاش فيه؛ هكذا يخلص هوبزباوم إلى القول إن التاريخ يدور حول ما حدث منظورًا إليه من خارج الذات، فيما تتناول المذكرات ما حدث منظورًا إليه من داخل الذات.

ثم يمزح هوبزباوم عن نفسه قائلًا عن تلك السير التي تكشف الستر وتفضح النفس قائلًا: “أظن أن القراء الذي يميلون إلى السير الحياتية التي ترفع غطاء السرير سيجدون سيرة حياتي مخيّبة للآمال”.

الراقصة والناقد

على ذكر الأسرار وتَحرُّج المؤرّخ من فَضْح حياته الشخصية، يحكي سليمان فياض في كتابه “النميمة: نبلاء وأوباش ومساكين” قصة بين الناقد محمد مندور والراقصة سهير زكي، فقد جلس الناقد محمد مندور في كازينو، يلفّ لنفسه سيجارة ويلصق ورقها بطرف لسانه، ورأى الراقصة سهير زكي في فستان، فقال لها بعفوية: رأيت رقصك يا بنت يا سهير.

ضحكت سهير وقالت: أعجبك؟ مطّ مندور شفتيه وقال لها: لا بأس.

فقالت سهير بزهو: لو رأيتني ببدلة الرقص الحقيقية، لا في هذه البدلة المحتشمة التي فرضها علينا يحيى حقي ومصلحة الفنون، لقلتَ كلمة أفضل من ذلك.

رمقها مندور وقال: بنت يا سهير، كم تكسبين في الشهر؟ ضحكَت وقالت مغيظة: لِمَ تسأل يا دكتور؟

أجابها وهو يتنهد: فضول سخيف، لا تُجيبي.

تضاحكت سهير ووضعت ساقاً على ساق وقالت: احسب لي يا دكتور مندور، آخذ في نصف الساعة مئة وخمسين جنيهاً، وأرقص أربعة أنصاف ساعة في كل ليلة، عدا الأفلام والأفراح والليالي الملاح.

وفرقع ضحكها في الركن الضيق، وصمت مندور يحسب الدخل، قال لها: يعني عشرين ألفًا؟ صاحت سهير بظفر: بل ثلاثين ألفاً في المتوسط.

وبدا مندور مبهوتاً، وقد لاذ بالصمت، وأشعل سيجارة وأطرق، خصوصاً أنه أُبعِدَ عن الجامعة، وقال في غضب أبوي: “وأنا ضيعت عمري في الورق والقلم يا سهير، بوسعي الجلوس على صف من كتبي”. ووجمت سهير وارتجفت شفتاها ولم تجد ما تقوله.

وعلى ذكر هؤلاء الكتاب وأجورهم المتواضعة، يحكي محمد جبريل عن الأديب يحيى حقي أنه في بداية عام 1973، عندما اطمأنَّ يحيى حقي إلى أنه لم يعُد لديه ما يكتُبه، وأنه قد اكتملَت عمارة أعماله الأدبية، كان محمود الشنيطي – أهمّ من تولَّى قيادة دار الكتب وهيئة الكتاب- يُشرِف على إنشاء المبنى الجديد للهيئة، ويُعِدّ في الوقت نفسه لتحقيق دَفعَة في نشاطها، وطلَب منه الشنيطي أن يعرض على يحيى حقي فكرة إصدار الهيئة لأعماله الكاملة. وتَحمَّس جبريل للفكرة، وحملها إلى يحيى حقي، فوافق. كان مجموع المبلغ الذي عرضه الشنيطي سبعمئة جنيه، وعدَل حقي عن موافقته، وأتاه صوت حقي في التليفون حزينًا: هذه هي العمارة التي بنيتُها في حياتي، وأبيعها الآن، فهل هذا هو الثمن؟!

في النهاية يخجل الكاتب من استفتاح سيرته الذاتية بالحديث عن الأنا، يظل يراوغ ويحاول أن يقدم مبرراً للحديث عن النفس، حتى إن أنيس صايغ في مذكراته عن نفسه قال: “لم يجد من يكتب عنه، فكتب عن نفسه”، هكذا استفتح سيرته الذاتية بهذه العبارة التي قد يطلقها بعض الساخرين عليه.

يكتب أنيس صايغ قصة حياته رغم أنه شخص عادي، هكذا ينظر إلى نفسه، فلقد سُخّرَت الأقلام للكتابة عن العظماء والأبطال ومحقِّقي المعجزات ونائلي الجوائز، في السياسة والحكم والثقافة والعلم والفن وجمع الثروات، وهو ليس واحداً من هؤلاء، وهو لم يقطع بحر المانش سباحة، ولم يهبط على سطح القمر ولا تَسلَّق قمة إفرست، ولم يحصل على أوسكار أو نوبل أو بوليتزر، وكانت اهتماماته الحياتية لم تتجاوز دائرة الكتابة وعالم السياسة.

يبحث أنيس صايغ عن عتبة يجعلها مبرِّرا للكتابة عن النفس، فقد سقط هذا التمنع عن كتابة مذكراته فجأة عندما استمع إلى ابنة صديقه، طفلة في نحو العاشرة، تسأل والديها: من يكون “عمو أنيس”؟ وماذا عمل ويعمل؟ وتلعثم الوالد وأحال ابنته إلى أنيس، وسألت الفتاة: هل أنت دكتور؟ قال: لا. قالت: إذًا معلّم، وهز رأسه بالنفي. مهندس؟ ضابط؟ تاجر؟ والتبس الأمر عليها، وأخذ أنيس يمازحها حتى نسِيَت الفتاة السؤال وتخلّت عن حِشَرِيَّتها، وأخذ الموضوع يثير حِشَرِيَّة أنيس.. هكذا ببساطة وعفوية قرَّر أن يسجِّل حياته وقد لامس الخامسة والسبعين، فيعرِّف الناسَ نفسَهُ، ولعله ليتعرف هو نفسَهُ.

مهتم في مجال السير الذاتية والمذكرات

2 التعليقات

إرسال تعليق

تابعنا على حساباتنا

مقالات أخرى

حرب إسرائيل على أطفال فلسطين

"رأيت أطفالًا محروقين أكثر مما رأيت في حياتي كلها، رأيت أشلاء أطفال ممزقة".. هذه كلمات الدكتور مارك بيرلماتر، طبيب يهودي أمريكي، في شهادته حول العدوان الإسرائيلي على غزة. في مقابلة له على قناة CBS، قدم الدكتور بيرلماتر وصفًا صادمًا لمعاناة أطفال غزة.. الدكتور...

جريمة اسمها التعليم!

قالوا قديمًا: "عندما نبني مدرسة، فإننا بذلك نغلق سجنًا".. وذلك لأن المدرسة في رأيهم تنير الفكر، وتغذي العقل، وتقوِّم السلوك؛ وذهب بعضهم إلى قياس تحضر الدول والشعوب بعدد مدارسها وجامعاتها. ومع إيماني الخالص بقيمة العلم وفريضة التعلم، فإنني أقف موقفًا معاديًا تجاه مسألة...

أيُضلُّ الإنسان نفسه أم يُكتب عليه الضلال جبراً؟

لطالما كان اختيار الإنسان لطريق الهداية أو الضلال معضلةً، طرحت الكثير من التساؤلات عن مدى مسؤولية الإنسان نفسه عن ذلك الاختيار في ظل الإيمان بعقيدة القضاء والقدر، وكيف يمكن التوفيق بين مسؤولية الإنسان عن هداه وضلاله، وبين الإرادة والقدرة الإلهية، وما يترتب عليها من...

جميل أستاذ محمد

جميل هذا التطواف استاذ الجميل لكن فى ظل هذا النبش في الكتب والبحث عن الزلات وتكبيرها واستخدامها للتشهير ينبغي لمن لها وجاهة ادبية ودينيه ان لايذكر بعض الاشياء اذكر عمر التلمساني رحمه عندما ذكر ذهابه إلى السينما ومشاهدات الأفلام اتخذها البعض دليل في سب زعماء الإخوان المسلمين وفي مذكرات محمد عنان عن الرقص أشياء منها تعطي من أراد الطعن مجال وفي السوانح للجاسر اشياء لكن محبة الرجل وطغيان شخصيته مانع وفي امواج سيرة ذاتيه اشياء مقززه