خرافة الثقافة التقليدية

بقلم: عبدالرحمن المري

| 28 سبتمبر, 2023

مقالات مشابهة

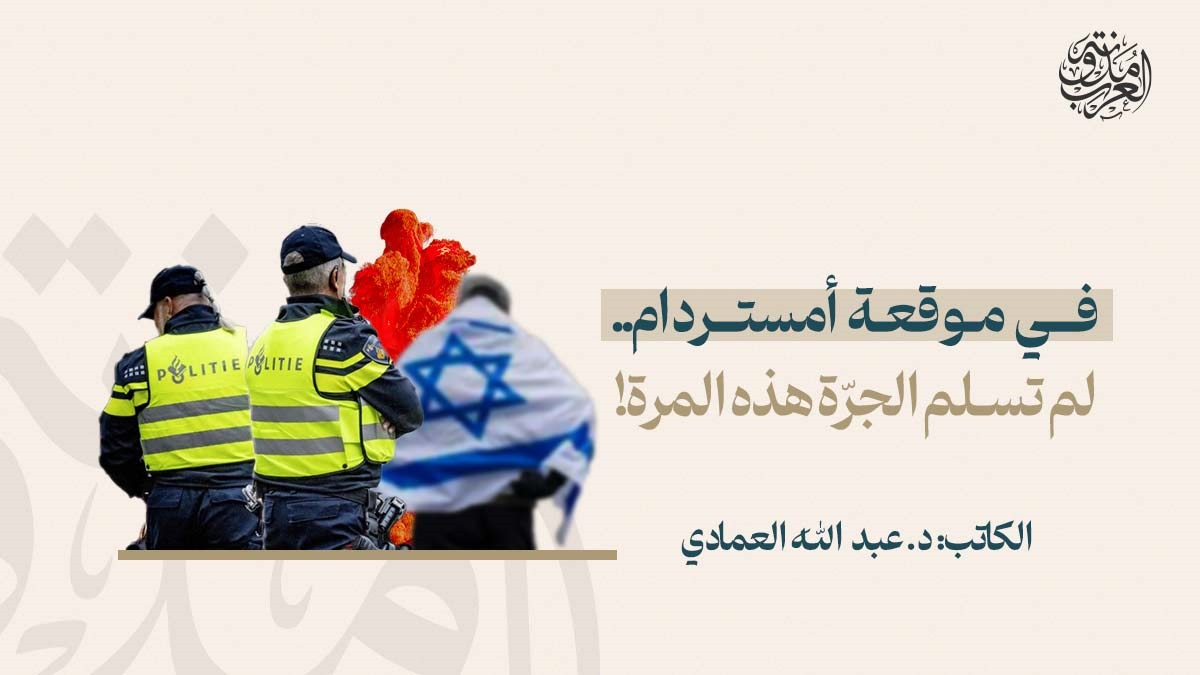

-

أما آن للوزيرة الألمانية أن تهمد؟!

أخيراً تحقق لها المراد! فقد صافحت الوزيرة...

-

غزة وجدليَّتا النصر والهزيمة

على مدى ما يقارب ٤٧١ يوماً، وقفت غزة وحيدةً...

-

سوريا وثورة نصف قرن

سيسجل التاريخ أن يوم ٨ ديسمبر ٢٠٢٤م يوم مفصلي...

-

خطر الدوغمائية على مآل “الميثاق الغليظ” في المغرب!

يزداد انشغالي فكريًّا ووطنيًّا بما سيثيره مشروع...

-

ماذا عن القرار العباسي بإغلاق مكتب الجزيرة؟!.. يا لك من نتنياهو!

فعلها محمود عباس (أبو مازن)، وأكد عندما فعلها...

-

وقد استجاب القضاء لدعوة الرئيس.. ماذا ينتظر المستأجرون؟!

ذكّرني القول إن المحكمة الدستورية العليا في مصر...

مقالات منوعة

بقلم: عبدالرحمن المري

| 28 سبتمبر, 2023

خرافة الثقافة التقليدية

جرت العادة، أو قُدِّرَ لها الجَرَيان على هذا النحو، أن يقضي الإنسانُ مستغرقًا في شؤونه الخاصة إلى الحد الذي تمتصُّه عنده أشياؤه، وتأتي على عصارة انتباهاته، فلا يعود يرى غير نفسه وامتداداتها في الأفق القريب والبعيد. ولعلنا نلاحظ أن الاستغراق في الخاصيّ لدى الإنسان بات سلوكًا متزايدًا -وسط أمواجٍ من المتغيرات- يعصف بكثير من الأولويات، ويشدّ العديد من الأفراد إلى ضربٍ من الملازمة والتخلّي، يقوم على الاختيار والقصد والتنائي، ويرجع إلى خليط من المصلحة والمزاج.

لم يعد الإنسان ابن سياقه وظروفه فحسب، كما يُشاع في غير مرةٍ ومناسبة، بل لقد أصبح اليوم ابنًا بارًّا لتفضيلاته وانتقاءاته التي تبعثها طبائع همومه ومقاديرها -مع أن شيئًا منه ظلّ يمسك بحكمة أسلافه-. وفي صولة الزمان النهمة التي تغذّيها وسائل الترفيه الثائرة على أشدّها، يقع من الانقلابات النفسية والاجتماعية في اليوم والليلة، ما يستحيل حصره.

نجد أكثر الخالعين على أنفسهم رداء الماضي “الماضويين” في زمننا الآنيّ أشد انتماءً لما هو حديث، مِن أكثر “الحداثيين” في أزمان سابقة؛ فأصحاب النزعات الحديثة في العصور السالفة كانوا في أقصى مواقفهم مشدودين إلى إطار من الثقافة الكلية ذات الحدود المُقيّدة لنسق الأفكار

إنها انقلابات الذات الحديثة، رغم ما قد ينطوي في هذا التوصيف من تعميم فجٍّ، تلوح فجاجته تحديدًا في أسئلة تبحث عن إجابات: أي حداثةٍ بالضبط؟ وأي نطاقٍ أوزع هذه الذات أن تكون حديثة؟ بل: أي ذات؟ والأمر يرتسم كما لو أن هنالك اجترارًا لتقسيم مراحلي يسود في دراسة الغربيين لأنفسهم، حتى ليبدو أن أي واقعٍ يحدث هناك فهو بالضرورة قابل لأن ينعكس هنا. لا أدري ماذا يمكن أن نسمّي هذه المفارقة، ترفًا أم عجزًا أم تفاهةً؟ ولكني لست معنيًّا حقيقةً بما يوجد في ثناياها من التعقيد، ولا بما ينبعث من دواخلها مِن راهنية يمكن أن نلمس آثارها ليس فقط في فهمنا لطبائع أحوالنا الاجتماعية والنفسية وغيرها، ولكن في تدابير حياتنا اليومية من أنماط وأذواق ومُثُل. إن الذات الحديثة هي هذه التي تعيش شروطًا من الشك في زمانها، يدفعها عن البحث عن حقيقتها إمّا إنتاجًا أو استهلاكًا، بالتوازي إمّا مع استدعاء ذاكرة سالفة مُثقلة بأحمالها -مع ما يتضمنه ذلك بعض الأحيان من إقحام وإفراط- أو التبرؤ منها. وحداثة الذات تعني بمقامٍ أوّل العيش في بنى وأوساط ومجالات تختلف تمامًا عن سابقاتها، صنعتها الآلات والدول والأشكال الجديدة من العمل. من هنا وفي هذا الحيّز حصرًا، لا يكاد يوجد فرق بين غربٍ وشرق؛ فالكل مسوقٌ على حمل هذه الأثقال المفاهيمية والتطبيقية، في مساقٍ حميمٍ من التنافس والخوف من أن يسبق أحدٌ الآخرَ إلى حدٍّ تقف معه المصائر عند خطوط الاستباحة.

في أعم الأحوال، نجد أكثر الخالعين على أنفسهم رداء الماضي “الماضويين” في زمننا الآنيّ أشد انتماءً لما هو حديث، مِن أكثر “الحداثيين” في أزمان سابقة؛ فأصحاب النزعات الحديثة في العصور السالفة كانوا في أقصى مواقفهم مشدودين إلى إطار من الثقافة الكلية ذات الحدود المُقيّدة لنسق الأفكار، حتى إن نوازعهم “المُحدَثَة” تكون في الغالب على صعيد الذوق، ما يجعلها لا تعدو أن تكون إحداثًا شكليّا؛ بينما نوازع الرجوع إلى الماضي واستعادته، وما ينطوي على ذلك من تخيّل وتأويل واصطناع فليست محض ماضوية شكلية، بل هي أقرب ما تكون إلى “حداثة معكوسة”، وتشتمل في هذا المقام: الشكل والمضمون.

حداثة الذين كانوا في الماضي يبحثون عن نمطٍ مختلف عمّا كان سائدًا في أوقاتهم، إنّما مبعثها السأم من نسقٍ دارجٍ متكرر إزاء ضرورات التجديد أو فرصه، وهي على هذا النحو انعكاسٌ لجوٍّ عامٍ يتبناه بعض المشتغلين بالعلوم الفلسفية أو الآداب مثل الشعر والنثر. ولكن أولئك الذين حملوا مثل هذا التصور التحديثي نَدَرَ، بل استحال، أن يكونوا قد انطلقوا في أفكارهم هذه من قطيعة تامة مع التقاليد السائدة؛ بل هم -في عموم الأحوال- ذوو نزوع جزئي، أي إنهم يرغبون في تغيير بعضِ أمورٍ في النظام الثقافي القائم لا يرونها جديرة، أو يجدون فيها انزياحًا مُعتَبَرًا عن رؤى الحق أو الخير أو الجمال؛ والتغيير الذي ينشدونه إنّما يحقق تَغيّرًا على مستوى الدرجة فقط، وذلك يجعلهم متسقين مع مرجعية ثقافية تتخذ وظيفة الأنموذج، وتؤدي دورًا مهيمنًا في إحكام حركة الفكر في الزمان.

أما ماضويّو زمننا هذا، فإنهم أقرب إلى المنفعلين، إزاء هول الانقسام بين حاضرٍ يطبق على الأرجاء بسرعة هائلة وماضٍ يُستعاد كلّ يومٍ، من أي شيء آخر. والانفعال هنا لم يرقَ بعدُ لأن يكون ردّ فعلٍ، إذ إنه حشد من العواطف التي تولّدت بأَثَرٍ من زمانٍ ضخم -أي زمان الحداثة هذه التي نراها ونعيشها ونحسّ بها- وُلِدَ وكَبُرَ خارج إمكاناتها.

بالرغم مما قد يظهر كما لو أن هنالك انقساما بين ثقافتين يعيشه المشدودون إلى الماضي؛ فالحق أن انجذابهم -أولا- دليل على أن الثقافتين، الثقافة التقليدية المُعبّرة عن أصول وأعراف وتقاليد من جهة، والثقافة المُحدَثَة القادمة مما وراء البحار من جهة أخرى، حاضرتان في الزمن الراهن، ومتجاورتان في الآن نفسه، بصرف النظر عن مضامينهما

إن ردود الفعل لا تكتسب اسمها وصفتها إلا حين تكون استجابةً -مؤثرةً وفاعلة- من الداخل، ومثال ذلك التيار الفكري الموسوم “ما بعد الحداثة”، فهو نابعٌ من باطن الحداثة، واكتسب تكوينه الفلسفي في مساعي الاستدراك على مضاعفات الحداثة نفسها وأثّر عميقًا في بنى التفكير والعلم الحداثي الراهن اليوم.. التيارات الكلامية في الإسلام هي مثالٌ آخر على الاستجابة -المؤثرة والفاعلة- من الداخل، ما يمنحها الأهلية بأن تُصنّف في خانة ردود الأفعال. أما الاستجابات الواردة على منظومةٍ ما من خارجها، دون تأثير يذكر، فليست -في أفضل الحالات- إلا “ردودَ نظرٍ” منزوعة الفعل.

إنّ الماضويين في شأنٍ حديث يحيط بهم، آخذًا بتلابيب أيامهم المتسارعة حتى ليمتزج بأشيائهم الحادثة ويُحيك وقائعها؛ مقابل علائق مستقرةٍ في أفئدتهم تشدّهم إلى عهدٍ يغلب عليه النأي السحيق؛ وبقدر ما يغرقون في زَمنيّتهم المُحدثَة، بآلاتها وأدواتها وأشيائها: يجمحون نحو ثقافتهم الضاربة في جذور زمنٍ “ما-قبل حديث”.

لا بد من الإشارة أنه وبالرغم مما قد يظهر كما لو أن هنالك انقساما بين ثقافتين يعيشه المشدودون إلى الماضي؛ فالحق أن انجذابهم -أولا- دليل على أن الثقافتين، الثقافة التقليدية المُعبّرة عن أصول وأعراف وتقاليد من جهة، والثقافة المُحدَثَة القادمة مما وراء البحار من جهة أخرى، حاضرتان في الزمن الراهن، ومتجاورتان في الآن نفسه، بصرف النظر عن مضامينهما؛ وانجذابهم -ثانيًا- لا يعبّر هنا عن انقسامٍ، ولا هو من قبيل ذلك، إنما هو امتزاجٌ لروحين في جسدٍ واحد. مؤدّى ذلك أنْ لا جدوى من تصوير الفضاء الثقافي العربي (والخليجي) بوصفه مُتَنَازَعًا بين قديم وجديد؛ بل إن هذا التوصيف القائم على ثنائية القديم والجديد متورّط في توقير ما هو جديد وتحقير ما هو قديم بنحوٍ تلقائيّ، على اعتبار أن اللفظين (الجديد والقديم) يحملان -في الذهن المعاصر- دلالات قَسريّةٍ مُستعارة من حقل الاقتصاد الرأسمالي الذي عمل مليًّا نحو ترسيخ فكرة الإنتاج وإعادة الإنتاج بغرض تعميق الفائض وتحقيق التراكم، جاعلًا من البضاعة الجديدة مقصدًا لا يُبدَّل، مقابل البضاعة القديمة البالية التي ينبغي التخلص منها، ما يعني وفق هذا المنظور أن كل جديد، ثقافيًّا واجتماعيًا، -وعلى غرار الشيء الاقتصاديّ- يجب الأخذ به، وكل قديم يجب تركه.

بأي حال، فإن تقسيم الثقافة العربية (والخليجية) المعاصرة إلى ضربين متنافرين، أحدهما عصريّ والآخر عتيق لا يمس إلا ظاهر الأشياء، ولذا فهو عاجز عن استخراج معاني الظواهر وكشف سرائرها. وإذا كان لهذا التقسيم قبول في مطالع القرن الماضي، وربما أواسط القرن ذاته؛ فإنه اليوم فاقد للصلاحية، واستدعاؤه في سياق التحليل الاجتماعي والثقافي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ ما لم يكن يزيد الجوع جوعا.

من جانب آخرَ قريبٍ ذي صلة وثيقة بما سبق، يَرِدُ كثيرًا القول إن الحداثة في عالمنا العربي، وفي الخليج بنحوٍ أخصّ، ليست حداثة بل تحديثًا؛ ويأتي تبرير ذلك في أنها لم تتجاوز الأشكال والقوالب نحو القلوب والأفكار، فاقتصرت على العمران والأجهزة، وهذا قول -لا حاجة إلى بيان أنه- يستند إلى نموذج الحداثة الغربية، مُتَّخِذًا منه معيارًا لما ينبغي أن تكونه كلّ حداثة. ولعلنا هنا نستطيع أن نتبّين في القول الآنف نواة التقسيم الميكانيكي للثقافة في الخليج بين تقليدية وحديثة، المتعلّل بوجود حداثة ظاهرة وتقليد باطن.

إن الثقافة في الخليج المعاصر في ضوء الوقائع الهائلة للتحديث، التي شملت الفضاء المكاني برمّته ووصلت إلى أدق أنماط العيش وأساليبه اليومية، وفي ظلّ ارتباطها الشديد بمرجعية الأعراف والتقاليد العربية في الخليج، التي تقوم مقام الحصن الممانع لذوبان الذوات الخليجية في أطر ثقافية بعيدة، والتي تُؤوي في داخلها مركّب الشرعية السياسية والوئام الاجتماعي والتوازن النفسي: هي ثقافة حديثة في أوسع ما يشتمله نطاق هذه الحداثة، وحداثتها غير مقصورة على النظم والأبنية والأدوات والتصورات المُستَقدَمة من عقول وتجارب ومنجزات خارجية، بل تمتد -هذه الحداثة الخليجية- لتشمل الأفعال الثقافية المُستَمَدَّة من مصادر بعيدة في ماضي التاريخ العربي.

الفعل الثقافي الذي يتسم بطابعٍ تقليديٍّ موروث إذن ليس فعلًا ماضيًا، وأصحابه ليسوا مسكونين بهَوَسِ الحنين الماضوي كما يُتداوَل؛ ولكنه الآخر فعلٌ حديث

وبما يُلزمه المقام من بيان ماهية الفعل الثقافي التقليدي، فهو كل تعبير أو سلوك أو ممارسة قائمة في الزمن الحالي، نشأت في فترة زمنية ما-قبل حديثة، تحمل دلالات مُشْبَعَةً برؤى الجماعة تجاه مفاهيم الخير والصواب والشرف والمكانة وتجاه نقائضها، في القول والعمل والشرب والأكل والإنتاج والتبادل، وفيما يُستخدَم من ملبوس ومركوب ونحو ذلك، ويكون لها الأثر العميق في شعور الجماعة بالرضا والسعادة. وفي حين كان الفعل الثقافي يتشكّل من منطلق حاجات مادية نابعة من ضرورات الواقع، ما يجعله فعلًا أقرب إلى الاستجابة التلقائية في السابق؛ فإن ضروراته اليوم لا تتطابق وطبيعة الضرورات السابقة، إذ تحولت في الغالب إلى حاجات رمزية، تتركّز تأثيراتُها بشكل أكبر في الأبعاد النفسية والروحية. وليس الغرض من إيراد مصطلح “التقليدي” في توصيف الفعل الثقافي التقليدي هنا إلا لتمييزه عن مختلف الأفعال الثقافية الأخرى التي لا تملك خصائصه نفسها؛ والتمييز غير اعتباطيٍّ بقدر ما يحقق مطلبًا ذهنيًّا يستهدف تسكين جوانب الاختلافات، وتعيين مطالب الفرز وتحديد أوجه المقارنة.

إن الفعل الثقافي الذي يتسم بطابعٍ تقليديٍّ موروث إذن ليس فعلًا ماضيًا، وأصحابه ليسوا مسكونين بهَوَسِ الحنين الماضوي كما يُتداوَل؛ ولكنه الآخر فعلٌ حديث، وشاهد ذلك هو المنطق الذي ينبعث به الفعل الثقافي التقليدي إلى الوجود الحي المشهود، الكائن في عملية استدعائه المتوالية طوال الأزمان.

إنه حديثٌ من جهة الوجود الواعي، حيث يعبّر وقوعه عن إرادة تامّة متجسّدة في استدعائه وتمثُّلِهِ وتنزيله، وهذه العلامة الأولى لحداثته، أي في تجدّده الدائم وتكراره المتواتر في حقبٍ زمنية مختلفة، حتى يومنا الحاضر.

وتتجلّى علامته الثانية في رسوخه الذي يكون صنيعَ وتيرةٍ ثابتة، وبوصف الفعل التقليدي هنا جزءًا أصيلًا يتحكم في توجيه إيقاع العادات اليومية لدى الجماعة الثقافية، كما قد يأتي نتيجةَ ظروفٍ متغيّرة، مثل طروء حدثٍ ضخمٍ يحتّم استدعاء الأفعال الثقافية التقليدية وتكثيف حضورها بغرض تثوير طاقاتها الرمزية الكامنة والاستفادة منها.

بينما تتحدد العلامة الثالثة في أنه يقع بطريقة تختلف عن أشكال وقوعه في حالات سابقة، وهذا يصنع لكل فعلٍ ثقافي تقليديّ خصوصيةً وقتيّةً ترتبط بلحظة وقوعه وبشروطها.

أما العلامة الرابعة لحداثة الفعل الثقافي التقليدي، فتتعلق بأن دوافع وقوعه في الوقت الحالي تتباين عن الدوافع التي تحقق بها الفعل في أدهرٍ سابقة. إذا كان الدافع قديمًا يتكوّن من الضرورة الماسّة نحو تدبير أسباب العيش وتحصيل وسائلها، استنادًا إلى القدرة التي يؤمّنها الفعل في سبيل ذلك، فقد توسعت أسباب الرزق اليوم واختلفت وسائلها اختلافًا تامًّا بحكم التحول إلى اقتصاد النفط والغاز؛ ومع ذلك بَقِيَ الفعل الثقافي التقليدي حاضرًا في ممارسات الأفراد والجماعات، والسبب أنه يجدَّدُ أصلًا قديمًا في نفوس فاعليه يجعلهم يشعرون بمعنى عميقٍ مزدوج يتألف من: ١-الرغبة في تجديد الثقة والتضامن. ٢- إرادة ترسيخ القدرة على البقاء، أمام شتى الظروف المتغيرة والمُفاجئة والمُحتمَلة. هذا المعنى المزدوج هو ما يجعل الفعل الثقافي التقليدي ليس تقليديًّا البتّة، بل هو فعلٌ يكتسب حداثته، في كل مرّة يقع فيها.

مهتم بالشؤون العربية والإسلامية

تابعنا على حساباتنا

مقالات أخرى

رسالة إلى أمريكا

وقف مراسل شبكة CNN الإخبارية بمنطقة "أيتون" شرقي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مرتدياً قناعاً واقياً من الغاز، قام بإزاحته عن وجهه، بعد أن طلبت منه المذيعة في داخل الاستوديو أن يصف لها ما يحدث على الأرض. بعيون دامعة، ووجه شاحب مكفهر، تحدث بأسى عن جحيم مروع، تشهده ولاية...

أما آن للوزيرة الألمانية أن تهمد؟!

أخيراً تحقق لها المراد! فقد صافحت الوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك الوزيرَ السوري أسعد الشيباني في الرياض، بعد الضجة الكبرى لعدم مصافحة أحمد الشرع لها، والاكتفاء بالترحيب بها بوضع يده مبسوطة إلى صدره! وكما كان عدم المصافحة في دمشق خبرَ الموسم في الإعلام الغربي، فقد...

غزة وجدليَّتا النصر والهزيمة

على مدى ما يقارب ٤٧١ يوماً، وقفت غزة وحيدةً صامدةً تواجه مصيرها، كآخر بقعة تتموضع عليها القضية الفلسطينية، بعد أن تم تدجين العالم العربي كله وصولاً إلى تدجين فلسطين نفسها بقيادة أكثر صهيونية من الصهيونية نفسها، لا هدف لها سوى أن تُنسي الفلسطينيين والعالم كله شيئاً...

0 تعليق